【東北大学発】脳医学の権威が「認知症」に挑む。“海馬を育てる”日本発ソリューションで世界の高齢社会に希望を届ける「CogSmart」

エンジェル税制 B適用

優待あり

株式会社CogSmart

医療・ヘルスケア

- ポイント

- 【トップレベルの研究基盤】世界の認知症予防の先駆けとなった東北大学20年以上の脳医学研究が事業の核

- 【世界的にも稀有なデータ資産】同一人物を8年間追跡したデータを含む4,000例超の脳画像データベースが、他社の追随を許さない競争優位性の源泉

- 【予防から改善まで包括サポート】AI脳ドック(見える化・動機付け)と認知機能改善アプリ(予防・改善)を軸に、生涯にわたる脳の健康をサポート

- 【最先端研究をビジネスに変える専門家集団】東北大学加齢医学研究所教授・瀧CSO、国内外の事業戦略を牽引する日英弁護士・樋口CEO、元AWS本部長の齊藤CROが事業を推進

- こんな方に応援してほしい

- 年齢を重ねても今のパフォーマンスや記憶力を維持したい方

- 大切なご両親に、いつまでも健康で自分らしくいてほしいと願う方

- ご家族などの介護を通じ、認知症という課題の大きさを痛感している方

- 世界の社会課題「認知症」の解決に貢献したい方

- 詳細

- 事業者情報

- 目次

- 事業概要

- 社会課題

- 解決策

- ビジネスモデル・競合優位性

- 事業戦略・マイルストーン

- 経営チーム

- 応援コメント

- 募集情報

- イベント紹介

- 事業のリスク

このページは現時点の発行者の想定・見解による事業計画等に基づいて作成されています。そのため、将来の計画等に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、将来の実績や業績、成果や財務状況と著しく異なる可能性があります。

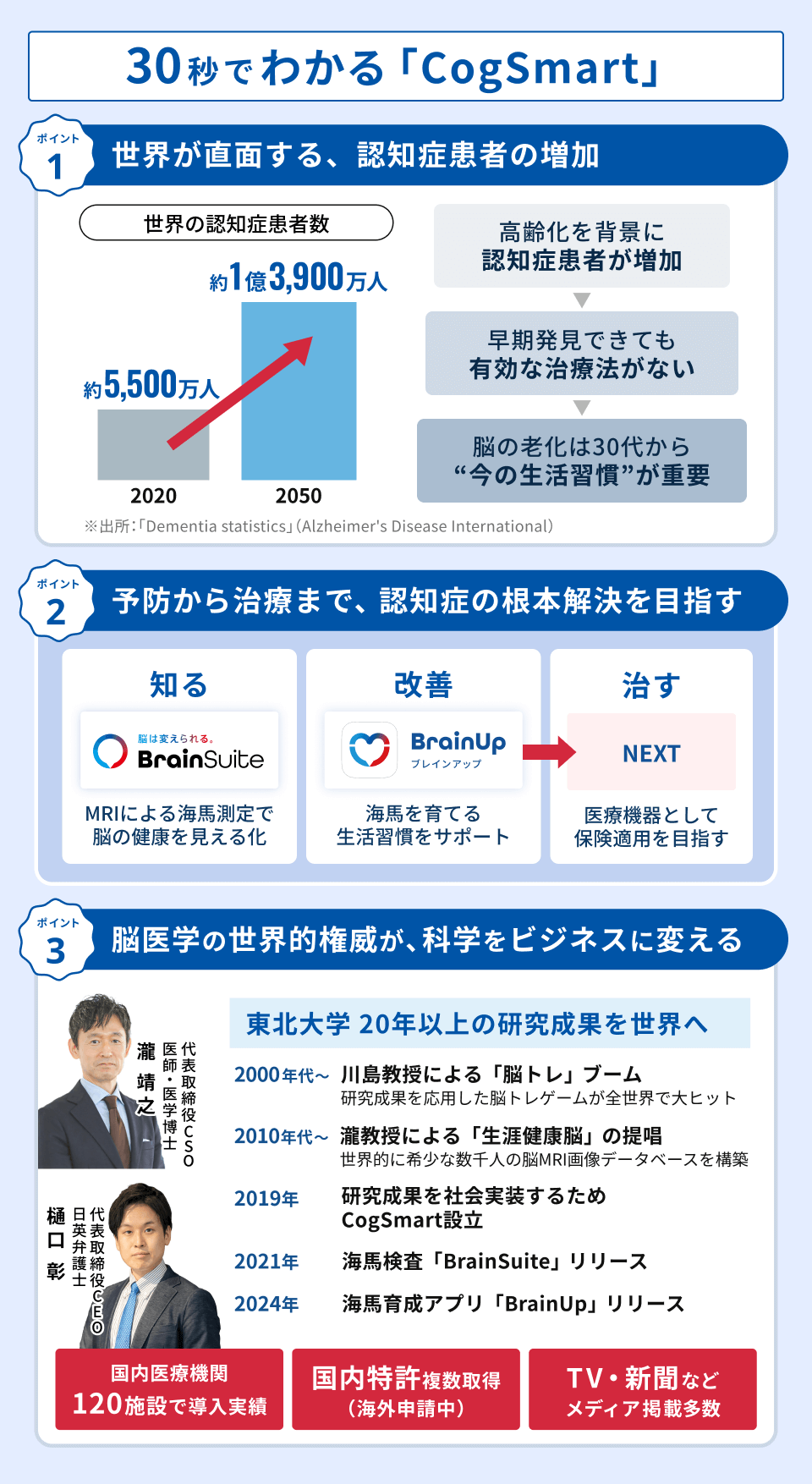

CogSmart(コグスマート)は、超高齢社会が直面する「認知症」という課題に対し、脳医学とAI・デジタル技術を組み合わせることで、「生涯健康脳」が当たり前になる社会の実現を目指す東北大学発のスタートアップです。

認知症の課題はご本人の苦痛だけではありません。医療・介護費は膨張を続け、ご家族の介護負担も深刻化しています。同社は、こうした認知症がもたらすさまざまな課題の解決を目指しています。

同社は脳医学の世界的権威である東北大学・瀧教授の研究成果を基盤としてAI脳ドック「BrainSuite」(ブレインスイート)を開発し、全国の医療機関に提供してきました。今後は企業・自治体との連携を進め、海馬の成長につながる運動を促すアプリ「BrainUp」(ブレインアップ)の社会実装を加速させていく予定です。

世界の認知症患者は2050年までに約1億3,900万人に達すると予測されており、認知症市場だけでなく介護市場も世界的に拡大の一途をたどっています。同社は「予防」から「改善・治療」までを一貫して提供するソリューションを超高齢社会の先駆けである日本で確立し、この日本発のモデルを、世界がこれから直面する課題への処方箋としてグローバルに展開していく計画です。

本案件は、所得税の優遇措置が受けられるエンジェル税制の対象案件で、優遇措置Bを選択できます。詳しくは「募集情報」をご覧ください。

社会課題新薬登場でも解決しない、認知症の「早期発見・早期絶望」という現実

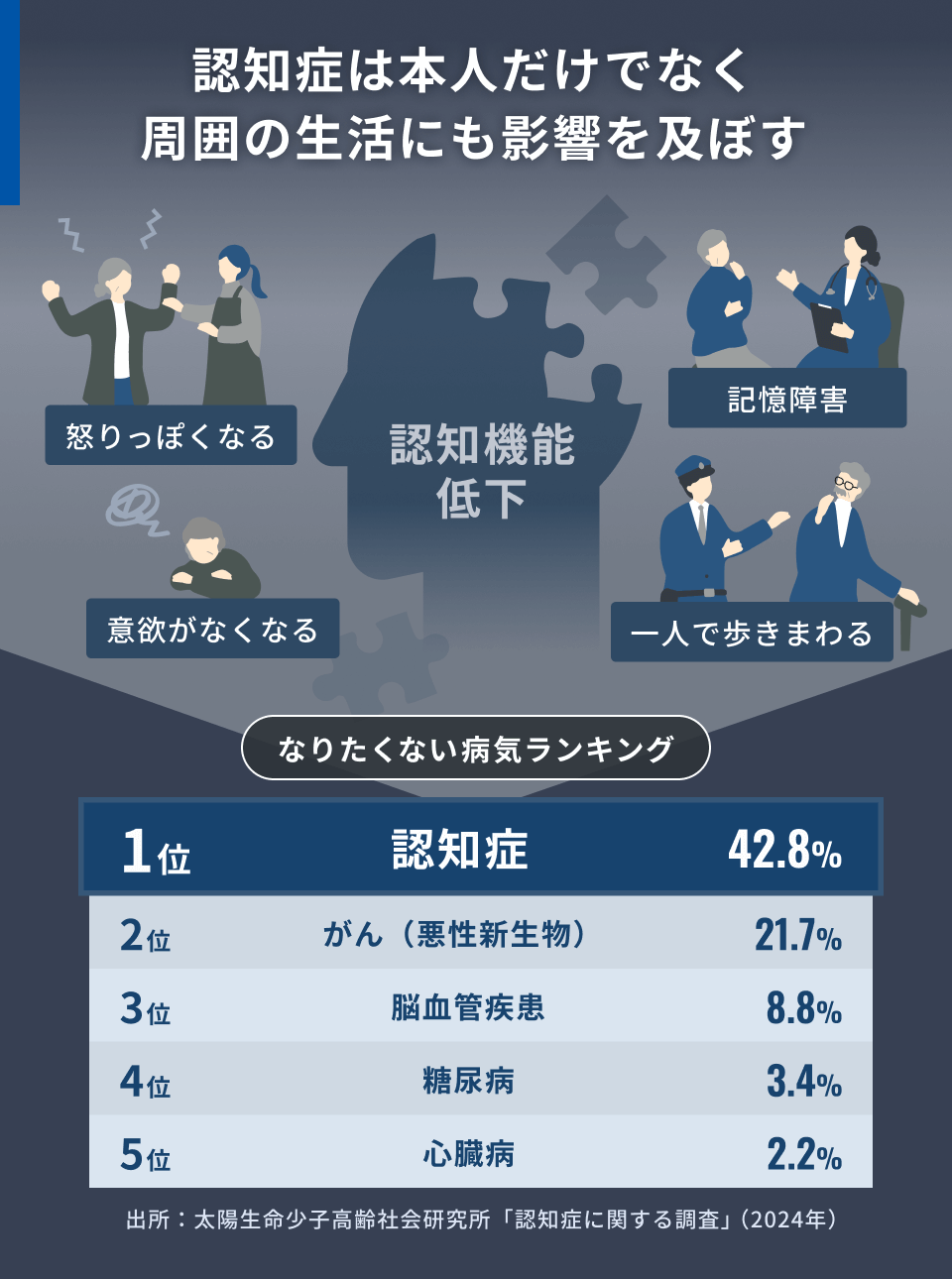

認知症は、“最もなりたくない病気”として「がん」を上回ります。その背景には、「認知症になると悪化の一途をたどるだけ」「認知症になったと思われたくない」「周囲に迷惑をかける」といった切実な声があります。

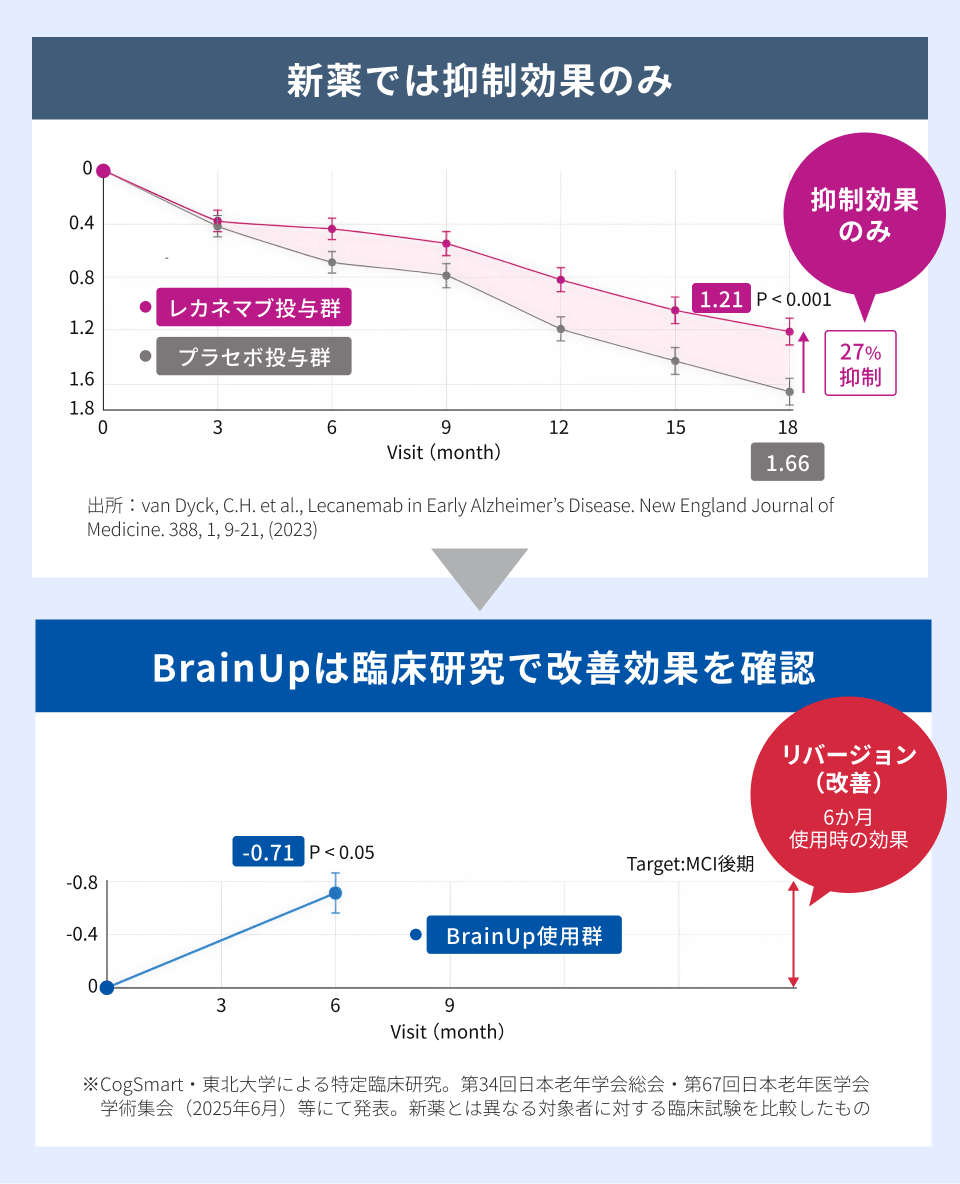

画期的な新治療薬(レカネマブなど)も登場しましたが、現場では「早期発見できても改善には至らない」「適用対象にならない認知症患者が圧倒的に多い」という「早期発見・早期絶望」の深刻な壁が依然として存在します。

1. 薬だけでは解決できない現実

2023年に承認されたアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」をはじめとする画期的な新薬の登場は、認知症治療に大きな前進をもたらしました。しかし、多くの人が期待する“根本”治療薬とは異なり、その効果は進行を30%前後“抑制する”にとどまり、改善することが示されているわけではありません。

さらに、新薬は「アミロイドβ」という脳内の異常なタンパク質を除去するものですが、その対象は“アミロイドβの一定以上の蓄積のある初期のアルツハイマー病患者”に限られます。

そのため、明確な蓄積が認められない場合や症状が進行した場合などは対象外となり、実際にこの薬が適用されるのは認知症患者全体のわずか1%未満と推定されています(※)。

新薬の対象でなければ「治療を受けられない」、対象になっても「根本的には治らない」という厳しい現実が待っているのです。

※2030年の認知症患者は523万人と予測されるところ(九州大学「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」)、新薬「レカネマブ」の対象者は3.2万人と試算されている(厚生労働省「新医薬品一覧表(令和5年12月20日収載予定)」)。

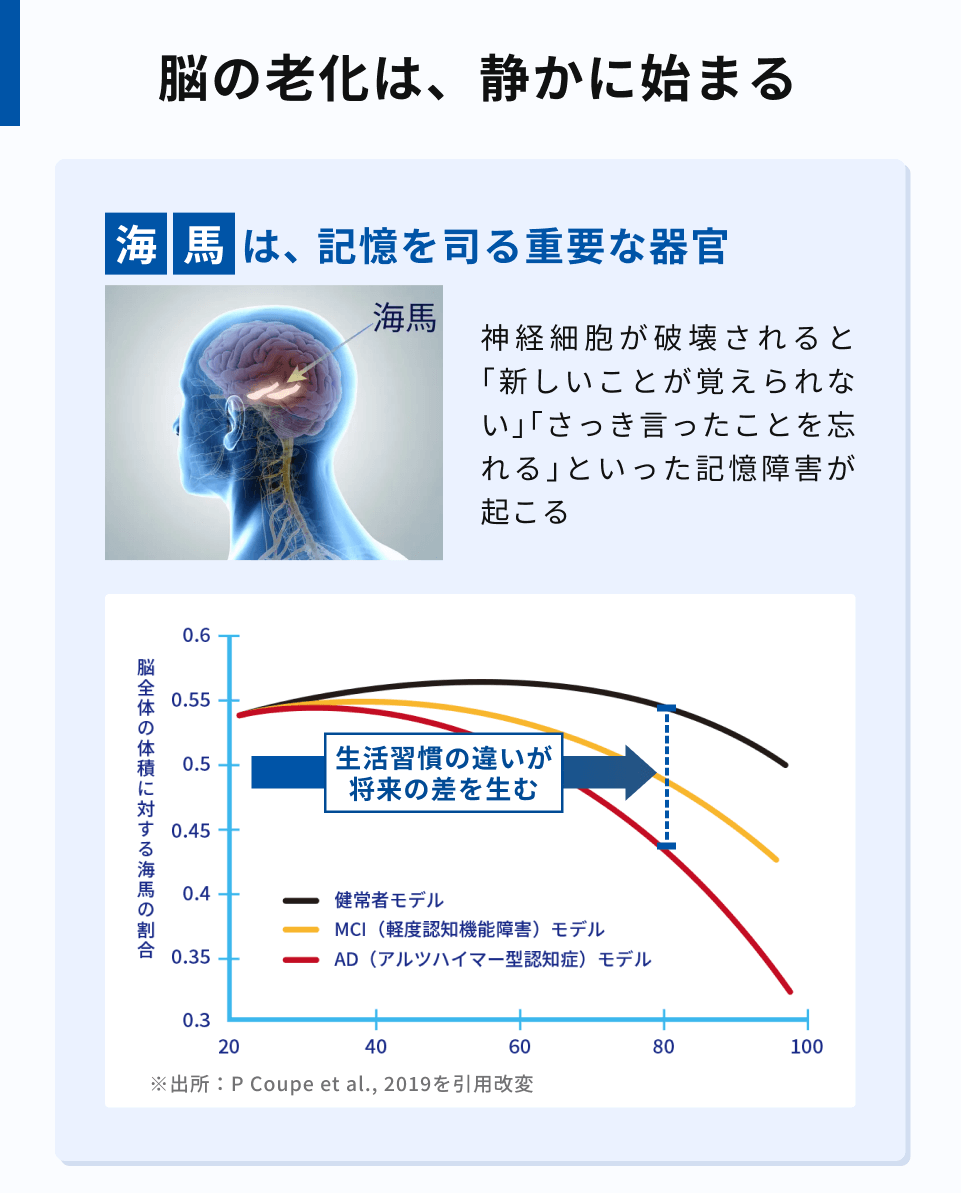

2. 働き盛り世代に忍び寄る「脳の老化」

もう一つの課題は、症状が出てから対処することの難しさにあります。なぜなら、将来の認知機能低下につながる脳の変化、特に記憶を司る「海馬」の萎縮は、キャリアのピークを迎える30代ごろから静かに始まっているからです。

働き盛りの世代が直面するストレス、睡眠不足、不摂生な食生活は、この「静かなる脳の老化」を加速度的に進行させます。しかし、目立った自覚症状がないため、多くの人は日々のパフォーマンス低下を「年のせい」と片付けてしまいます。

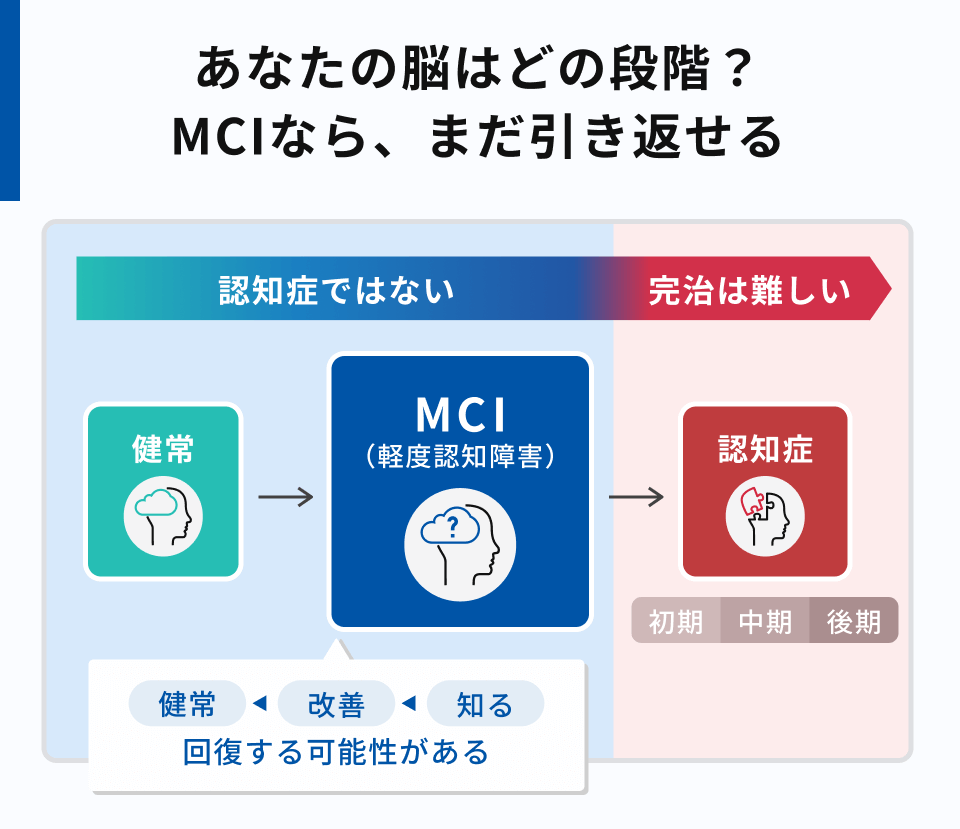

3. まだ間に合う、「MCI」という黄色信号

ただ、幸いなことに、認知症はもはや「なすすべがない病」ではありません。2024年、世界で最も権威のある医学雑誌の一つ「ランセット」の専門家委員会は、生活習慣に関する14の危険因子に対処することで、認知症の症例の45%は発症を遅らせたり、軽減したりできる可能性があると報告しました。そして、その多くは30代・40代からでも改善すべきだとしています(※)。

※出所:「Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission」(LANCET)

この「予防できる可能性」が最も高まる重要な分岐点が、認知症の一歩手前の段階であるMCI(軽度認知障害)です。そして最も重要なのは、MCIは認知症と異なり、生活習慣の改善、特に運動などによって健常な状態に回復できる大きなチャンスが残されている、ということです。

この認知症予備軍のMCIですが、現在の日本において、65歳以上の高齢者のうち実に約7人に1人にあたる約560万人が該当すると推計されています(※)。これは、すでに認知症と診断されている約443万人を凌駕する数字です。

しかし、多くの方が「何かおかしい」と感じても、具体的な行動に移せずにいるのが現実です。MCIという状態を正しく理解し、行動を変えるための強力な「きっかけ」がないこと。これこそが、予防が浸透しない社会の大きな壁となっています。

※出所:「認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」(厚生労働省)

Episode Talk - 共同代表の想い -

――CogSmartが解決を目指す社会課題について、瀧教授の原体験を教えてください。

瀧:私は20年以上にわたって脳医学の研究を続けてきましたが、研究を始めた当初、脳ドックでは「脳卒中や腫瘍がないのは分かったが認知症のリスクは?」といった質問や、「親が認知症になったが、私は大丈夫なのだろうか?」といった切実な声を多く頂きました。

こうした声の背景には、一般の方々が持つ「認知症のリスクや脳が萎縮しているかはMRI画像を見れば分かるだろう」という期待と、実際に医師が見て分かることとの間に存在する、大きなギャップがありました。

そこで「これを解決するにはAIしかない」と考え、フランスから招聘した画像AI解析のトップ研究者らとともに、海馬や脳の各部位の体積などを高精度かつ高速で解析するAI技術を開発しました。これは海外の一流大学からも高い評価を頂いています。

次に感じたのは、「認知症予防に関する研究成果が蓄積し、AI技術も開発したのに社会に還元できていない」というジレンマです。それが「脳医学の研究成果を正しい形で社会実装したい」「認知症を少しでも予防できる世の中にしたい」という想いとなり、CogSmartの創業につながりました。

チャンネルS「アルツハイマー型認知症予防目的としての脳ドック活用法」

――その課題はシニアだけでなく若い世代にも当てはまると、樋口さんご自身が体感したそうですね。

樋口:35歳くらいから明らかに「記憶力が下がったな」と感じることが増え、「自分の海馬は同年代より萎縮しているかもしれない……」と薄々、感じていました。

CogSmartの代表取締役になる前はコロナ禍で香港におり、帰国時にようやくBrainSuiteを受けることができました。それが39歳の時で、海馬の萎縮度は男性・同世代の中で100人中91位(=ボトム10%)という散々な結果でした。

弁護士時代は「24時間働けますか!?」という文化の中で、(やり甲斐はありつつも)徹夜は当たり前、案件の締め切りに追われ続ける重圧の毎日、外食やコンビニ食の炭水化物中心の生活、休日は特に運動することもなく大量飲酒でストレス発散するという、まさに不摂生の集積が「海馬の萎縮」という形で明確に突きつけられたのです。

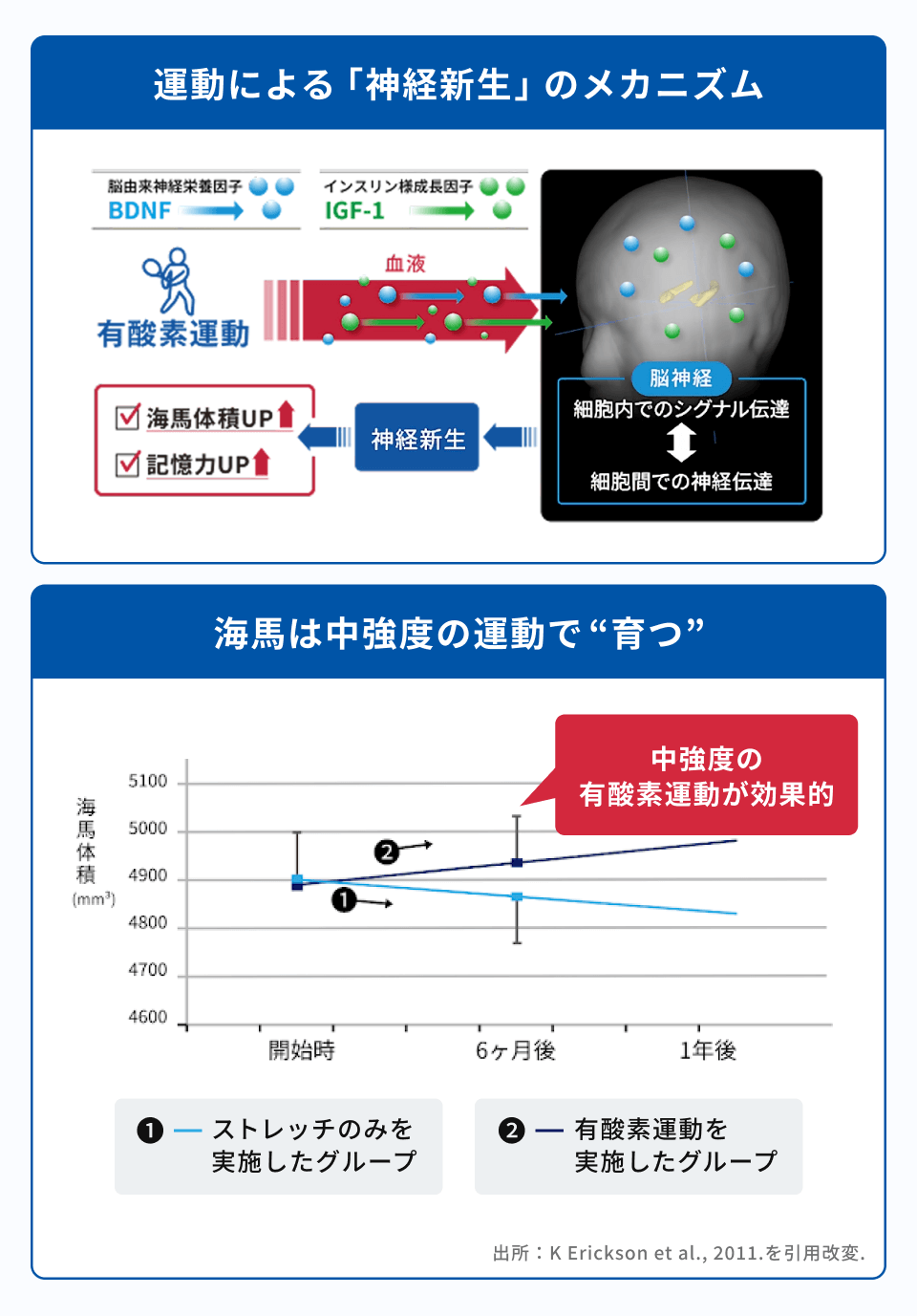

この時、瀧教授から「海馬は脳の中で唯一、『神経新生』が起きる特別な場所です。生活習慣を整えて中強度の運動を習慣化していきましょう」とアドバイスされました。

――「神経新生」とは具体的にどういうことでしょうか?

瀧:脳の神経細胞は年とともに減るだけだと思われがちですが、実は「海馬」だけは例外で、新しい神経細胞が生まれることがわかっています。これが「神経新生」です。

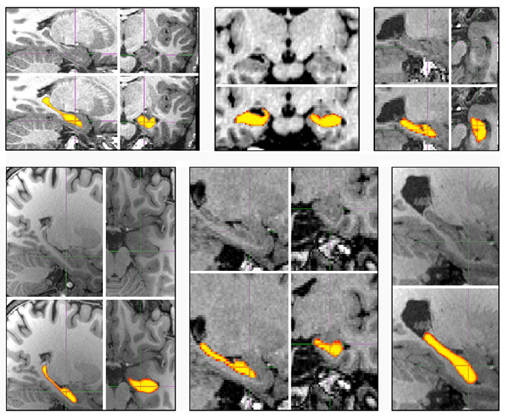

特に有酸素運動を行うと、脳の栄養素とも呼ばれる「BDNF」やインスリン様成長因子「IGF-1」といった物質が血流に乗って脳に運ばれ、この神経新生を活発にします。その結果、海馬の体積が増えて記憶力の向上につながることが私たちの臨床研究でも確認されているのです。

樋口:脳は加齢とともに衰えるだけでなく、適切な習慣によって「育てることができる」。この科学的な希望が、私の二つの大きな気づきにつながりました。

一つ目は、「可視化」がもたらす強力な動機付けです。

「最近、記憶力が落ちたかな」といった漠然とした不安だけでは、多くの方は問題を先送りにしがちです。しかし、「あなたの海馬は同世代と比べて萎縮しています」という客観的な事実を突きつけられた時、初めてその問題は「自分ごと」となります。

さらに、科学的に「海馬は育てることができる」と知ることは、「生活習慣を改めて神経新生を起こそう」という、これまでにない強力な行動へのモチベーションにつながるのです。

二つ目は、具体的な行動を誰でも簡単に実践できる仕組みの重要性です。

「生活習慣を整えて、中強度の運動を習慣化」と言われても具体的に何をすればいいのか? CogSmartの事業を少しかじった身でもピンときませんでした。そこで、「スマートウォッチを使えば、多くの科学者たちによる臨床研究の成果を簡単に日常生活で実践できるのではないのか」と考え、BrainUpアプリの開発プロジェクトがスタートしたのです。

解決策海馬の育成・改善は、自分の脳を“知る”ことから始まる

認知症はある程度「予防」ができることが明らかになってきました。しかし、その第一歩を踏み出すためには、目に見えない脳の変化や将来のリスクを「自分ごと」として捉える強力なきっかけが必要です。

CogSmartは、その最も有効なきっかけが「脳(海馬)の可視化」であると考えています。脳の状態を客観的なデータで知ることで、人は初めて生活習慣を変えるという具体的な行動を起こせるのです。

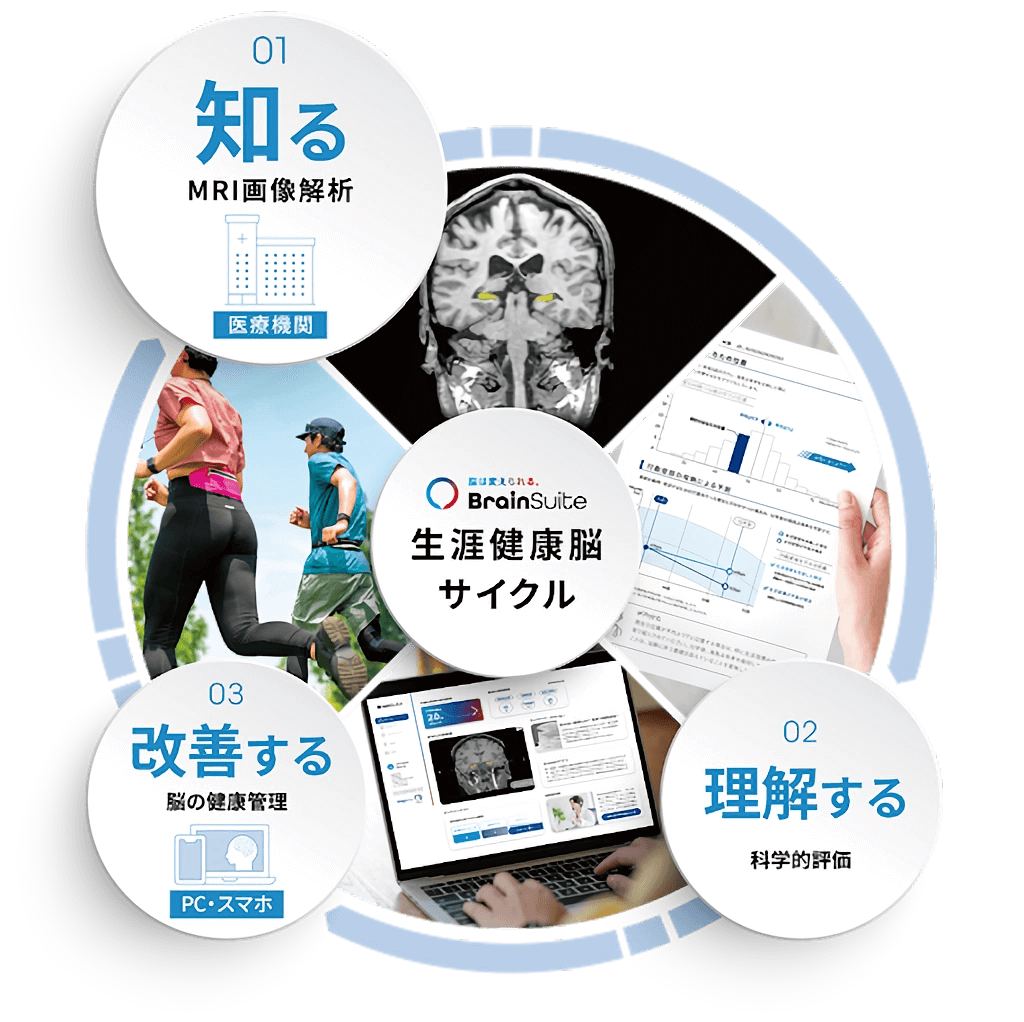

この考えに基づき、同社は「1. 知る(自分ごと化)」→「2. 改善(行動変容)」、そこからさらに「改善状況を知る(再度の可視化)」という予防サイクルを構築しました。

将来的には、MCIや認知症初期であることが分かっても「3. 治療(DTx)」へつながるプラットフォームを構築することで、「早期発見・早期予防」となる社会の実現を目指します。

1. 【知る】AIで海馬の健康を可視化する「BrainSuite」

BrainSuite(ブレインスイート)は、頭部MRI検査とAI解析を組み合わせた、新しい脳の健康診断プログラムです。

提携の医療機関で撮影した頭部MRIから、AIが記憶を司る「海馬」の体積や萎縮の程度を高精度で解析します。従来の脳ドックでは見過ごされがちだった認知症の早期リスクが、同世代の平均と比較する形で客観的に把握できるようになります。

BrainSuiteの技術的な源泉は、二つの強みに集約されます。それは、世界的にも類を見ない「脳の経年変化データ」と、オックスフォード大学など世界のトップ研究機関から最高評価を受ける「画像解析AI」です。

強み1. 長期の追跡が生んだ独自の脳画像データベース

「生活習慣は、人の脳を年齢以上に老化させるのではないか?」――この仮説を検証するため、瀧教授のチームは2000年代、仙台市民約4,000人の協力を得て、脳画像と生活習慣の関係を解き明かす大規模な追跡調査を行いました。

特筆すべきは“同一人物の脳の変化を、同じMRI機器で、8年間にもわたり追跡した約400人分のデータ”です。他社のAIが脳の一時点を切り取った「写真」を基にしているとすれば、CogSmartのAIは、脳の変化を記録した「映画」を基にしているようなものです。

このような長期間の追跡データを含む質の高いデータ資産があるからこそ、加齢による自然な変化と生活習慣による危険な変化を、他にはない精度で見分けることができるのです。

強み2. オックスフォード大学から評価された画像解析AI技術

これまでは、脳ドックを受けても「あなたの脳の萎縮リスクは、目で見ただけでは分かりません」というのが現実でした。この大きなギャップを埋めるため、東北大学 瀧研究室は画像AI解析のトップ研究者らと海馬などの体積を高精度かつ高速で解析するAI技術(※1)を開発しました。

この技術の信頼性は、権威ある国際的な学術雑誌への掲載だけでなく、オックスフォード大学の研究チームによる検証でも証明されています。世界を代表する10のAI技術の中で、「すべてのデータセットで優れた性能を示し、信頼性、精度、効率の点で特に魅力的」という最高レベルの評価を得ています(※2)。

AIが海馬(黄色箇所)を高精度かつ高速解析

※1:国際論文誌でのAI技術の名称は “Hippodeep”。B Thyreau, Y Taki et. al., 2018、※2:Sghirripa S et. al., 2025(オックスフォード大学・豪州アデレード大学の研究チーム)ほか

強み3. 多くの医療機関が認める“社会実装力”

BrainSuiteは単にリスクを判定して終わりではありません。「海馬は生活習慣の改善によって『育つ』(=萎縮を抑制できる、場合によっては体積が増える)」という科学的知見に基づき、検査後には医師や看護師から生活習慣改善のアドバイスを受けられます。

単に恐怖を煽るのではなく、「生涯健康脳」というポジティブな目標に向けて、前向きな一歩を踏み出すきっかけを提供しています。

BrainSuiteの契約医療機関数は、MRI機器の世界三大メーカーであるフィリップス・ジャパンとの提携効果もあり、現在までに120施設を突破しています。

三大都市圏(東京・大阪・名古屋)を中心に全国への展開を加速しており、虎の門病院や有名私大病院のようなトップクラスの病院、済生会グループや徳洲会グループといった日本最大級の医療法人から地域に根差した総合病院やクリニックまで、幅広く採用されています。

2026年末までには全都道府県をカバーする200施設への導入を目指しています。

より多くの方にご利用いただけるよう、複数の選択肢を用意しています。

BrainSuite単独の検査であれば多くの提携医療機関で1万円台前半から受診可能で、オンラインでのチケット購入(税込16,500円)も可能です。

また、人間ドックや脳ドックの受診予定の方の場合はオプションとしてプラス1万円台で追加されたり、そもそも標準コースのメニューに入っていたりする場合もあります。

さらに、健康保険組合や自治体の補助金(1〜3万円程度)をご活用いただいているほか、提携企業であるOTC医薬品大手の富山常備薬グループが提供する認知症予防サービスへの組み込みなど、チャネルを多様化することで一人でも多くの方に脳の健康と向き合うきっかけを届けていきたいと考えています。

2. 【改善】行動変容を促し"海馬を育てる" 「BrainUp」

CogSmartは、「海馬は生活習慣の改善によって『育つ』」ことを日常でサポートするため、BrainUp(ブレインアップ)を開発しました。BrainSuite受診後の利用に限らず、単体でも利用可能です。

スマートウォッチ(FitbitやApple Watchなど)を装着することで、既存の研究に基づき、一人ひとりに最適な、海馬の神経新生や認知機能改善に効果的な運動や身体活動の強度や目標時間を自動で設定し、無理なく継続できる仕組みを提供します。

BrainUpが目指すのは、単なる健康増進アプリではありません。その効果は、これまでに実施された臨床研究において、東北大学・CogSmart研究開発チームの期待を上回る結果が示されています。具体的には、BrainUpを用いた介入によって、以下の4つの項目などで統計的に有意な「改善」が確認されました。

1. 認知機能

2. 海馬体積

3. 血糖値(HbA1c)・血圧

4. 介護予防の指標となる身体機能

この結果をもたらした最大の要因は、BrainUpアプリにより最適な中強度の運動を続けることができたことにあるとCogSmartは考えています。

「運動が続かない」という一般的な課題に対し、BrainUpは「特別な運動」を強制しません。通勤や買い物、趣味のスポーツ、さらには家事といった普段のあらゆる活動をスマートウォッチを通じて「海馬が喜ぶ」最適な強度に導き、誰もが無理なく続けられるようサポートするのです。

また、これらの効果は事業の拡張性にも直結します。「血糖値・血圧の改善」は脳ドック以外の健康診断との連携を、「身体機能の改善」はシニア向け予防ビジネスとの高い親和性を意味します。これにより、自治体における認知症予防施策だけでなく、より広い健康推進事業やフレイル予防事業のニーズにも応えていくことを目指しています。

この“行動変容を促し、海馬を育てる”という革新的なアプローチは、すでに社会実装のフェーズへと進んでいます。例えば、大手フィットネスクラブ「メガロス」(野村不動産ライフ&スポーツ)とは「脳活」サービスを共同開発し、東京都多摩地域などでは実証事業を推進するなど、多様なパートナーシップを通じてその価値を社会へと広げています。

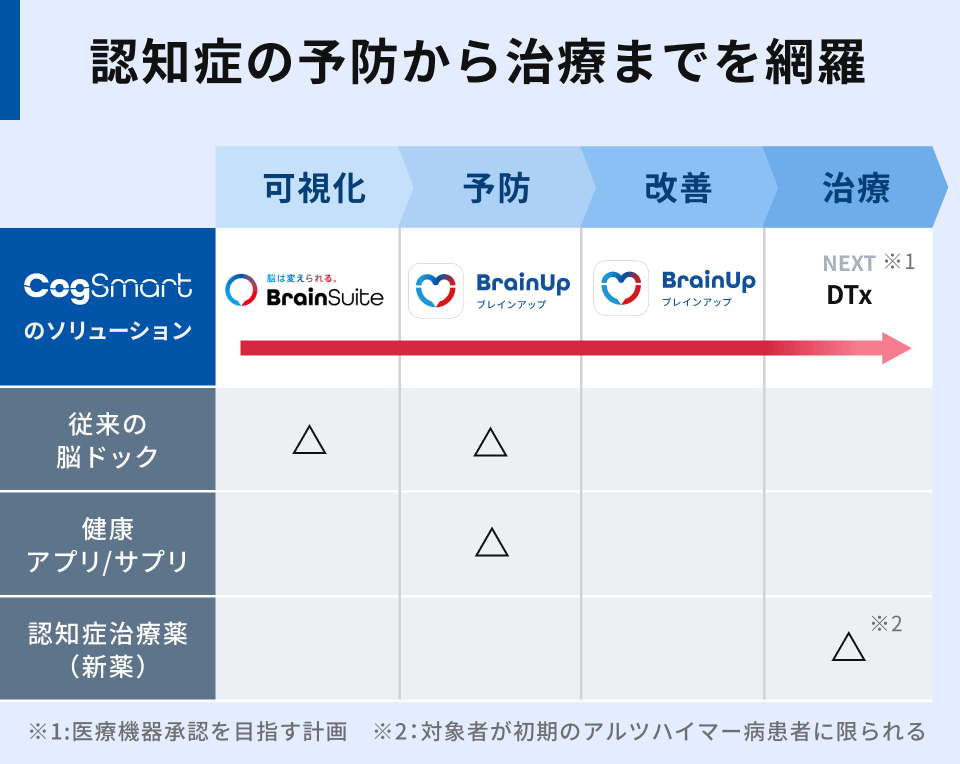

3. 【治療】 デジタル治療薬(DTx)としての「BrainUp」へ

BrainUpの最終的な目標は、単なるヘルスケアアプリにとどまりません。MCIや初期認知症の患者を対象とした治療用アプリ(DTx = “Digital Therapeutics”と呼ばれる「デジタル治療薬」)として国の医療機器承認を得て、「知る・改善・治療」という一貫したプラットフォームの完成を目指します。

CogSmartは、この挑戦を通じ、既存の治療薬が持つ限界を超える可能性を追求しています。すでに完了している特定臨床研究(第II相治験相当)では、新薬が進行を「抑制」するにとどまるのに対し、BrainUpは副作用なく認知機能の改善効果を示唆する結果が得られています。

2030年を目標とする医療機器承認と保険収載が実現すれば、BrainUpは医師によって処方され、公的医療保険が適用される治療方法となります。これは、国が超高齢社会を見据えて推進する地域包括ケアシステム(医療・介護・介護予防・住まい・生活支援の一体的提供)の考え方と合致するものです。

公的医療保険の対象となることで、BrainUpは健康増進アプリから医療・介護予防・生活支援を一体で担うサービスへと飛躍します。これにより、現在の事業規模を遥かに超える、継続的かつ最大の収益の柱が完成します。

多くのサービスが取り組む“単一の認知症対策”という枠を超え、増え続ける社会保障費の削減にも貢献すること。それこそが、今後の事業計画の核になるとCogSmartは考えています。

ビジネスモデル・競合優位性CogSmartだから取り組める“認知症の根本解決”

CogSmartが挑む「認知症」は、日本が直面する最も深刻な社会課題の一つです。その影響は個人の健康問題にとどまらず、国家レベルの経済課題となっています。

2020年、日本の認知症関連の社会的コストは、医療費・介護費、そして家族などによる無償の介護(インフォーマルケア)を合わせ、実に17.4兆円に達したと推計されています(※1)。さらに、2030年には介護による経済損失だけでも約9.2兆円に達すると予想されています(※2)。

この課題は世界共通であり、世界の認知症患者数は2050年までに約1億3,900万人に達すると予測されています。この巨大な市場に対し、CogSmartは科学的エビデンスに基づいた予防から治療までを支援する、独自のビジネスモデルで挑みます。

※1 出所:佐渡充洋「わが国における認知症の経済的影響に関する研究」、※2 出所:経済産業省「高齢社会に対する取組について」(2024年)

収益の柱を育てる、独自の事業サイクル

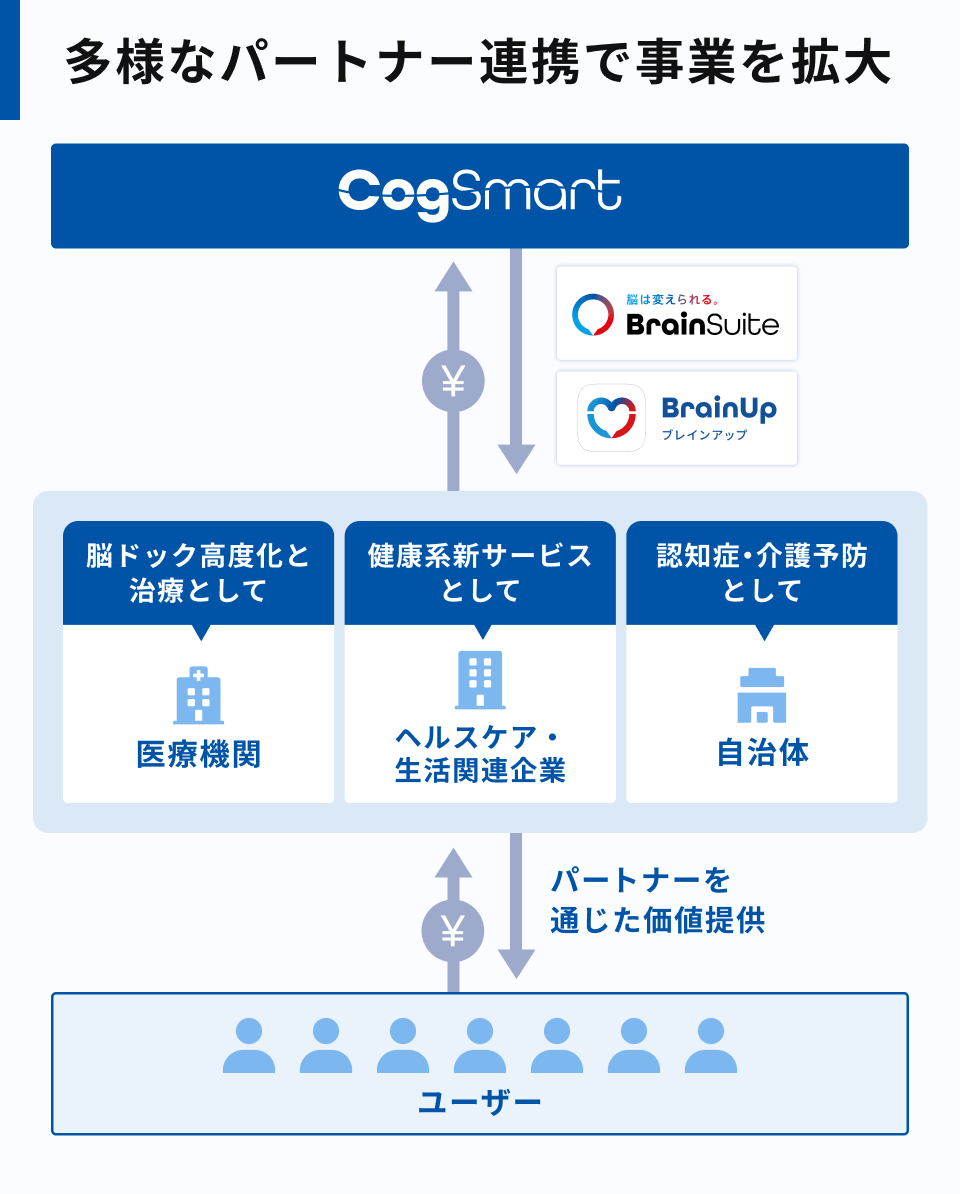

CogSmartのビジネスモデルの強みは「医療機関」「ヘルスケア企業」「自治体」という3つの異なるパートナーが抱える課題に応えながらユーザーを拡大し、収益の柱を育てていく独自の事業サイクルにあります。

同社はBrainSuite(検査)とBrainUp(改善)を、各パートナーの課題を解決するソリューションとして柔軟に提供します。

これらのパートナーシップは、各社が持つ広大な顧客基盤や地域社会との信頼関係を生かすことでCogSmart単独ではリーチが難しい広範なユーザー層へ効果的にサービスを届けることを可能にします。そして新たなユーザーに対し、BrainSuiteによる「気づき」をきっかけにBrainUpによる継続的な「改善」へとつなげる包括的なプラットフォームで収益の最大化を目指します。

Episode Talk - 共同代表の想い -

――CogSmartの事業は単なる検査やアプリにとどまらず、「予防から治療まで」という非常に大きな構想が描かれています。なぜ、この包括的なモデルが重要なのでしょうか?

瀧:認知症という課題は、どこか一つのピースだけを解決しても意味がないからです。「可視化」してリスクを知っても、次に行うべき「改善」のアクションがなければ不安を煽るだけです。逆に、やみくもに健康アプリを使っても、ご自身の状態に合っていなければ効果は限定的です。科学的に正しいサイクルを回すには、このモデルが不可欠なのです。

樋口:瀧が話した「サイクル」こそが、私たちにとって最大の強みになります。多くの企業は「検査だけ」「アプリだけ」「薬だけ」と、領域が分断されています。私たちは検査から得られたデータを基に行動変容を促し、そのデータをさらにAIの精度向上に生かすという、独自のサイクルを構築しています。ユーザーの生涯にわたって伴走できるこのプラットフォーム全体が、他社にとっての参入障壁となるのです。

樋口:この「予防から治療まで」という構想は、二つの強みにつながります。

一つ目は、パートナーの多様なニーズに柔軟に応えられることです。医療機関・企業・自治体の中でも、「BrainSuiteだけを利用したい」「BrainUpだけを利用したい」「両方を利用したい」など、提携先の課題はさまざまです。

私たちはプロダクトをメニュー化して提供することで、パートナーの先にいる多くのユーザーに価値を届けています。この交渉の場面で、東北大学発の「信頼性」、デジタルの「柔軟性」、そして他にはない「網羅性」が大きな後押しになっていると強く感じます。

二つ目は、事業自体が「データという資産を成長させる」仕組みになっていることです。私たちのサービスは、利用者が増えれば増えるほど、脳画像と生活習慣に関するビッグデータが蓄積され、AIの精度がさらに向上するという好循環を生み出します。

特に若いうちから脳ドックを受ける文化がある日本市場は、欧米の研究者から見ても「他に類を見ない貴重なデータセット」の宝庫です。この世界的に見ても極めて稀少なデータを基に、私たちはさらなる新機能(特許取得済)を開発しており、これが海外展開においても圧倒的な優位性をもたらすと確信しています。

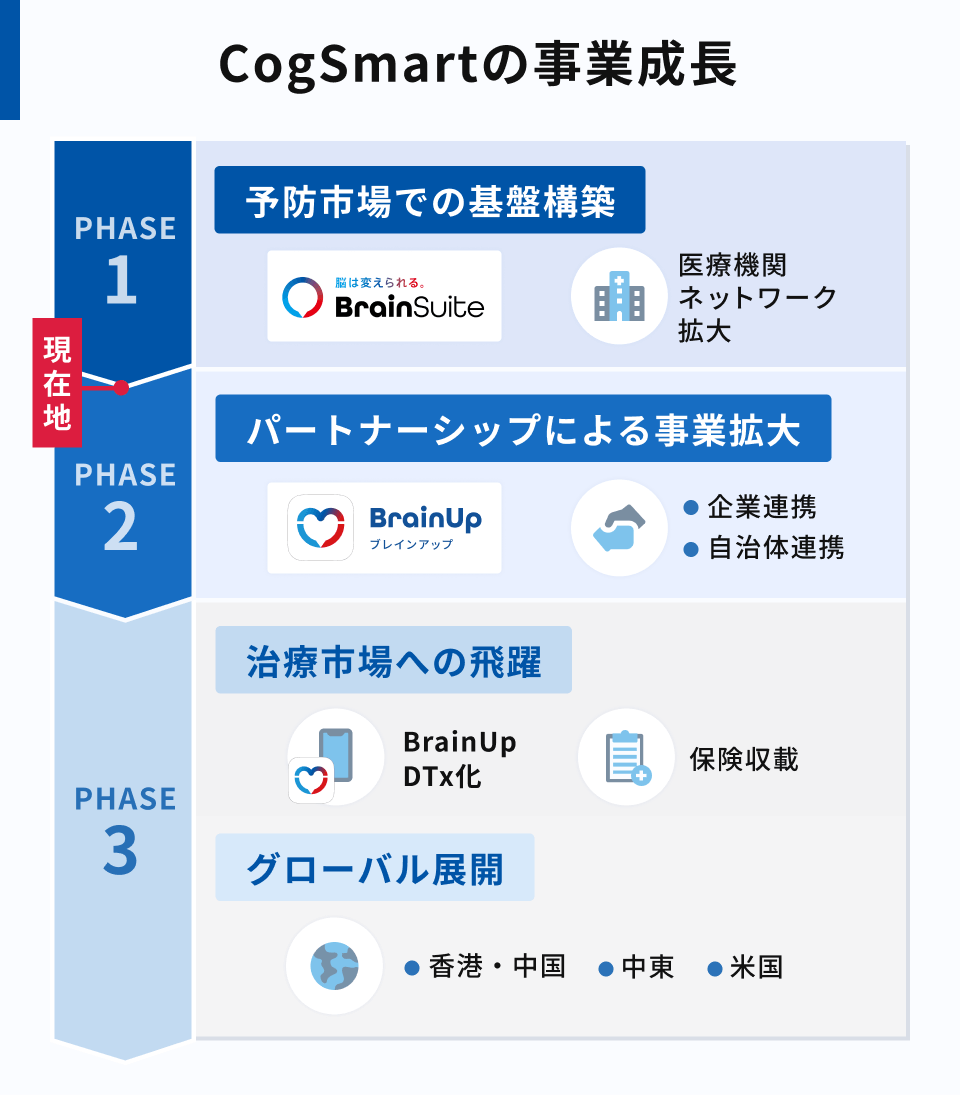

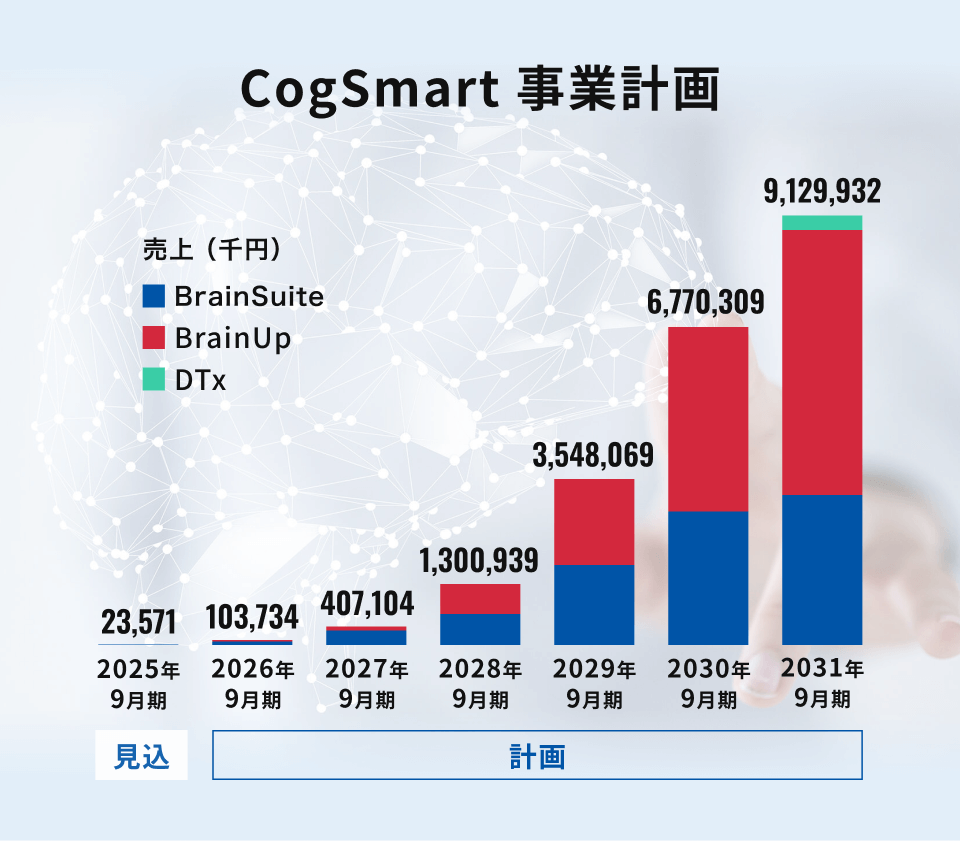

事業戦略・マイルストーン予防から治療、そして世界へ

CogSmartの事業は、健常な方々を対象とする「予防・ヘルスケア市場」と、MCI・初期認知症の方々を対象とする「介護予防・治療市場」の双方をターゲットとしています。

この巨大な市場に対し、BrainSuiteで予防市場の基盤を確立後、多様なパートナーシップで事業を拡大する計画です。最終的にはBrainUpのDTx(デジタル治療薬)化による治療市場への参入と、グローバル展開を通じて、飛躍的な成長を実現するロードマップを描いています。

フェーズ1:予防市場での基盤構築

BrainSuiteの提携医療機関ネットワークを構築し、予防医療に関心を持つ層を中心に初期の顧客基盤と収益を確立します。「海馬を育てる」というポジティブな訴求により、これまで無関心だった若い世代の開拓も進めます。

医療機関ネットワークをゼロから構築するのは想像以上に困難でしたが、フィリップス・ジャパン社との提携にも支えられて着実に提携数を増やしてきました。

このフェーズで重要なのは市場の捉え方です。当初は既存の「脳ドック市場」へのオプション提供から始めましたが、この市場規模はせいぜい年間50万人ほどといわれています。一般的なオプションの成約率が10%程度であることを考えると、これだけでは社会を変えるほどのインパクトは生み出せません。

そこで私たちは戦略を大きく転換しました。BrainSuiteを16,500円(税込)という価格に設定し、訴求方法も「認知症リスク」という不安を煽るものから「海馬を育てる」「脳を鍛える」といったポジティブなメッセージに変えたのです。

この転換により、これまで無関心だった40代・50代の方々にも関心を持っていただくことができ、より広大な「健診市場」や「ヘルスケア市場」への扉が開きました。価格を抑えたことで、個人向け販売や、事業会社とのサービス共同開発も格段に進めやすくなっています。

今後は、このモデルを軸に事業会社との提携を加速させ、6,000万人以上ともいわれる未受診者の巨大なブルーオーシャンを開拓していきます。その成長ドライバーとなるのが全国47都道府県を網羅する医療機関ネットワークであり、2026年末までに200施設との提携達成を目指します。

フェーズ2:パートナーシップによる事業拡大

ヘルスケアや健康経営に関心を持つ大企業・事業者や介護予防に課題を抱える自治体と連携し、BrainSuiteおよびヘルスケア版BrainUpを組み込んだサービスを展開します。これにより収益源を多様化させると同時に、社会実装を加速させます。

実は、多くの大企業から「超高齢社会の中でシニア向けビジネスを拡大したいが、認知症予防などのエビデンスをどう作ればいいか分からない」というご相談を頂いてきました。BrainUpが加わったことで、この課題に対する明確なソリューションを提供できるようになり、パートナーとの新規サービス開発が飛躍的に進めやすくなりました。

具体的には、フィットネスクラブ「メガロス」との「脳活パーソナルトレーニング」や富山常備薬グループとのサブスクリプションサービスなど、すでに数万〜数十万人単位の会員を持つ企業との提携が始まっています。これにより、多額の広告費をかけることなく効率的に広大な顧客基盤にアプローチすることが可能になります。

また、自治体にとっても認知症や介護予防は最重要テーマです。私たちは、NTTドコモビジネスのような日本を代表するインフラ企業と共に自治体が抱える課題に挑み、すでに東京都のプロジェクトなどで成果を出し始めています。このフェーズの成長を牽引するBrainUpの量産化モデルは2028年中に完成予定です。

フェーズ3:治療市場への飛躍とグローバル展開

BrainUpを治療用アプリ(DTx)として上市し、保険適用を目指すことでMCI・初期認知症患者を対象とする巨大な治療市場に本格参入します。同時に、日本で確立したビジネスモデルを、高齢化という共通課題を抱える海外(香港・中国、中東、米国など)へと展開し、事業成長を目指します。

フェーズ3は、CogSmartが飛躍的な成長を遂げるための最重要局面です。BrainUpが治療用アプリ(DTx)として国の医療機器承認を得て、公的医療保険の適用対象となること。これが、私たちの成長戦略の核となります。

実現すればBrainUpは医師が処方する「治療」となり、その費用は国(保険制度)から支払われます。現在の予防事業とは桁の違う、継続的かつ大規模な収益の柱が生まれるのです。

すでに完了している臨床研究では新薬の「進行抑制」を上回る「改善」効果を示唆する結果を得ており、2030年以降の保険収載を目指しています。これは、認知症治療の歴史を変える挑戦であると考えています。

グローバルな課題解決を目指す「2本柱の戦略」

CogSmartは海外戦略として、その地域の医療保険制度や属性に合わせて以下の2本柱を軸に進めることを計画しています。

1. 富裕層向け:香港・中国や中東など、予防医療へのニーズが高い地域の富裕層向けに、BrainSuiteやBrainUpを付加価値の高いプレミアムサービスとして提供

2. 一般層向け:各国政府や自治体からの委託事業として、主にBrainUpアプリを広く安価に提供し、社会全体の健康増進と医療費抑制に貢献

まずは香港を拠点にBrainUpのローカリゼーションと拡販を目指し、その実績をもとに他国へ展開していく計画です。超高齢社会の先駆けである日本で培った知見と、他国にはない貴重な「脳の経年変化データ」を武器に、グローバルな課題解決に挑みます。

そしてこの挑戦は、すでに海外でも高く評価されています。

2025年 米国ピッチコンペで受賞

世界有数のスタートアップ登竜門である「Biomedical Pitch Competition 2025」で、日本企業として初のファイナリスト選出および『Innovation Award』受賞という快挙を成し遂げました。

2025年 AMED「海外展開事業」採択

国立研究開発法人「日本医療研究開発機構」(AMED)の「介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業【海外展開】」に採択され、香港を含む中国大湾区での本格的な事業展開に向けたエビデンス構築を進めています。

EXIT戦略

2030年代のIPO(株式公開)を視野に事業を推進しています。IPO時の想定時価総額は、医療機器承認後の成長性を織り込み、約400億円超を目標としています。株主価値の最大化を第一に考えつつ、事業拡大の観点から、シナジー効果が見込める企業とのM&Aも選択肢として検討します。

※上記の売上計画には海外展開の売上は含んでいません

- 2026年9月期(2025年10月〜2026年9月)

・「BrainSuite」の医療機関ネットワークを介した展開に加え、事業会社との提携開始

・「BrainUp」を軸に東京都との事業を実施し、他の基礎自治体へも展開

・AMED事業(※)で海外PoCを完了し、香港・中国での事業化を開始

※介護テクノロジー社会実装事業【海外展開】

- 2027年9月期(2026年10月〜2027年9月)

・「BrainSuite」全国展開(47都道府県・200施設)へ

・「BrainUp」による自治体向け介護予防事業を全国へ拡大

・医療・行政ネットワークを活用し、事業会社との連携を加速

・「BrainUp」(DTx)の臨床試験を開始

- 2028年9月期(2027年10月〜2028年9月)

・「BrainUp」量産化モデルの販売開始

・海外事業として、中東・米国のハイエンド向けサービスを展開

- 2029年9月期(2028年10月〜2029年9月)

・「BrainUp」(DTx)の臨床試験完了・医療機器承認申請

- 2030年9月期(2029年10月〜2030年9月)

・「BrainUp」医療機器承認を取得し、保険収載へ

・「予防」から「治療」までを網羅するプラットフォーム完成

- 203X年

・株式公開(IPO)

※事業計画およびマイルストーンは、現時点の発行者の想定・見解に基づいて作成されています。そのため、将来予想に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、将来の実績や業績、成果や財務状況と著しく異なる可能性があります。

経営チーム各分野のトップランナーが集結し、研究成果を持続可能な事業として推進

樋口 彰

東北大学加齢医学研究所 分野研究員、日本法および英国法弁護士(Solicitor in England and Wales)。日本認知症学会 若手研究者の会で「最優秀プレゼンテーション賞」受賞(2025)。

瀧 靖之

齊藤 英輔

Salazar Carlos

Episode Talk - 共同代表の想い -

――創業の経緯と、事業にかける想いを教えてください。

瀧:CogSmartの原点は、私の「脳科学の成果を研究室の中だけでなく、社会に届けたい」という純粋な想いにあります。NHK「クローズアップ現代」や日テレ「カズレーザーと学ぶ。」など、専門家としてメディアでお話しする機会もありますが、そこで伝えたいことも「医学・科学の知見を皆さんの日常に役立ててほしい」という一点に尽きます。こういった想いを形にするため、CogSmartを創業しました。

樋口:私は瀧先生の、認知症を「予防医療」で解決するという世界観に衝撃を受けました。

実は、私のキャリアは一貫して「問題が起きる前に防ぐ」という「予防」の考え方が軸にあります。弁護士として紛争を解決するよりも、未然に防ぐ「予防法務」に惹かれて弁護士を志し、金融やM&Aの分野でキャリアを積んできました。

また、大学は政治コース出身で官僚として霞が関で働いていた経験もあり、超高齢社会における医療費・介護費の増大という、国全体の大きな課題を社会システムレベルで「予防・解決」することの重要性も痛感していました。

認知症の「予防」が進めば、人々は最期まで自分らしく生きられる。結果として医療費・介護費は抑制され、日本発の持続可能なヘルスケア産業にもなり得る。そう考えた時に、「これは単なるビジネスではない。社会全体の未来を豊かにし、子供たちの世代につなげる社会変革だ」と確信し、2021年から代表を引き受けました。

そうした経験を経て代表として事業に向き合う今、瀧の「研究成果を正しい形で社会に届けたい」という想いの重要性を日々痛感しています。他にもCogSmartに人生を懸ける個人的な気恥ずかしい事業にかける想いはあるのですが、長くなるので、これらはオンライン事業説明会にてお話しさせてください!

瀧:医師も弁護士も「人の人生を守る」という点で、根底にあるプロフェッショナリズムは非常に近いと感じています。私の研究成果を社会という複雑なシステムの中で正しく実装していくには、科学の論理だけでなく法律や政策といった社会のルールを深く理解し、さまざまなステークホルダーと対話できる「翻訳者」のような存在が不可欠でした。樋口さんは、まさに理想的なパートナーだったのです。

樋口:当初、瀧先生から「弁護士は医師や学会のトップと同じ目線で対話できる数少ない職種だから、代表として理想的だ」と言われた時は正直、半信半疑でした。しかし、今ではその意味を日々実感しています。医師も弁護士も「一人ひとりの人生を守る」という点で共通するプロフェッショナリズムがあり、お陰さまで、認知症関連学会の理事長クラスの先生方からも直接ご指導を頂くなど、事業に不可欠な深い関係性を築けています。

CogSmartは単なる医学的な挑戦にとどまらず、“社会変革”を事業としています。認知症はご本人の記憶だけでなく、生活そのものを脅かします。例えば判断能力の低下から資産が凍結されたり(預金凍結)、法的な手続きが必要になったり(成年後見)といった深刻な法律・金融問題に直結し、さまざまな専門知識が求められます。瀧の研究成果を、こうした複雑な社会システムへ「橋渡し」すること。そこで私の法務・金融・政策立案の経験が最大限に生きていると感じています。

もちろん、これは私一人でできることではありません。私が事業戦略の「設計」を得意とするなら、元AWS本部長の齋藤は、それを「拡大・普及」させるプロフェッショナルです。こうした各分野の専門家が集結しているからこそ、私たちはこの壮大な挑戦を成し遂げられると確信しています。

株式投資型クラウドファンディングに挑む理由

樋口:最近、事業の広がりとともに「個人の応援団(ファン)」の皆さまの存在がいかにありがたいかを日々強く実感しています。医療・介護従事者の方々や、ご自身の健康に向き合う方々から頂く「この取り組みを広げてほしい」という熱い声援は、私たちの何よりの原動力です。

そして、その応援は単なる声援にとどまりません。熱心な方々からは、私たちだけでは決して得られないような貴重なご縁を頂く機会が増えました。例えば、自治体の委員をされている方から担当部署へのおつなぎや、通常はトップ研究者しか登壇しないような市民公開講座へのご推薦、さらには海外の有力者へのご紹介など、皆さまの応援が実際に事業を前進させてくれているのです。

この「認知症にならない未来を創る」という挑戦は、社会全体で取り組むべきテーマです。だからこそ、私たちのビジョンに共感し、株主として、未来のユーザーとして、時には厳しいご意見もくださるような個人投資家の皆さまと直接つながりたいと考えています。

皆さまからの応援が、「早期発見・早期絶望」を「早期発見・早期予防」に変えるための、何よりの推進力になります。応援、よろしくお願いいたします。

メディア掲載実績

【テレビ】

- TBS「ミステリープラネット」2025年2月

- RKB毎日放送「タダイマ!」2024年9月

- TBS「THE TIME」2024年7月

- BS TBS「関口宏のこの先どうなる!?」2024年7月

- 日本テレビ「カズレーザーと学ぶ。」2024年6月

- 日経CNBC「IPOのタマゴ〜磨けイノベーション」2023年4月

【新聞・雑誌・ウェブメディア】

- 朝日新聞「トイレの行き方の知らせ方など紹介 東京・三鷹市で事業報告会」2025年9月

- 読売新聞「3機能連携在宅介護支援 リハビリ×育成×研究」2025年8月

- 日経トレンディ「脳内の異常は40代から!? まだ間に合うリスク回避&予防術」「海馬検査BrainSuite(CogSmart)」2025年10月号

- 日本経済新聞「認知症、アプリで進行抑える」2024年5月

- 現代ビジネス「じつは「肌」でも「ほうれい線」でもない…「老化」が表れる「顔の部位」」2023年12月

- 日経トレンディ「疲れない、太らない、老いない最強メンテナンス術」2023年9月号

- ASCII STARTUP「CogSmart「BrainSuite」」2023年5月

- ASCII「AIで認知症リスクを可視化する脳ドッグ用ソフト「BrainSuite」、海馬の経年グラフが確認可能に」2023年1月

- AIsmiley「コグスマート、認知症リスクを可視化するソフトウェア「BrainSuite」で中東市場を開拓へ」2023年1月

- NewsPicks「東北大発「認知症にならない」脳づくり」2023年1月

- Forbes JAPAN編集部「海馬のAI解析を起点に世界から認知症をなくす」2022年2月

- 日本経済新聞「認知症の予防ソフトを30代にも 東北大発スタートアップ」2022年1月

- TOHOKU360「「脳の健康診断」で若い世代からいつまでも脳を健康に、そして認知症を予防できる世の中に CogSmart」2021年12月

- 日経BP「増える医師の起業 医療のデジタル化とともに一大勢力となるか」2021年11月

- 日経BP「「脳」の健康維持で、社会課題の解決を」2021年5月

- 日本経済新聞「フィリップス、脳の健康度をAIで可視化 認知症を予防」2021年4月

など多数

受賞歴・補助金・プログラム等採択歴

【国内事業】

- 2025年7月「令和7年度ヘルスケア産業基盤高度化推進事業(地域におけるヘルスケア産業推進事業)」(経済産業省)「オレンジイノベーション・プロジェクト」『当事者参画型開発実践企業』採択

- 2024年6月「令和6年度多摩イノベーションエコシステム促進事業リーディングプロジェクト」採択。※事業内容が評価され、2025年度も継続採択、プロジェクトを推進中

- 2023年2月「GET IN THE RING OSAKA 2023」Heavy級 決勝進出(準優勝)

- 2023年・2024年 BrainSuite及びBrainUp「ME-BYO BRAND」に認定(※ME-BYO BRAND: 神奈川県が、未病の見える化・改善につながる優れた商品やサービスを認定)

- 2022年9月「Plug and Play Japan Summit - Summer/Fall 2022」『Insurtech Award』受賞

- 2022年6月 NEDO「研究開発型スタートアップ支援事業/地域に眠る技術シーズやエネルギー・環境分野の技術シーズ等を活用したスタートアップの事業化促進事業」(NEDO)「事業2コース:2億円以下(税抜)」採択

【海外事業】

- 2025年10月 東京都主催 X-HUB TOKYO 『SCRUM PROGRAM』採択(対象国:中国、米国)

- 2025年7月 AMED「介護テクノロジー社会実装のためのエビデンス構築事業【海外展開】」(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)採択(香港含む中国大湾区への展開を対象)

- 2025年7月「Biomedical Pitch Competition 2025」『Innovation Award』受賞(米国ボストンにて決勝戦を開催。入賞は日本企業初の快挙)

- 2023年12月「Young Member and Start-up Award 2023」『Best Start-up Award』受賞(香港にて開催。3社が受賞)

- 2021年7月「Hong Kong Science & Technology Parks」『Incu-Bio』採択。助成金上限600万香港ドル獲得(香港政府系インキュベーション施設のプログラム。日本企業初)

応援コメントCogSmartへの応援コメント

AVNET株式会社 経営戦略担当理事

川上 誠

CogSmartのキーメッセージ「海馬には可塑性(かそせい)がある、あなたには可能性がある」「あなたがいつまでも あなたでいるために」は、単なる認知症予防を超えた、「生涯健康脳」による社会への希望を示唆してくれています。

私は「生涯健康脳」を実現させるため開発されたCogSmartのプロダクトが唯一無二のソリューションとして国内外に一層普及し、東北大学発ベンチャー企業として飛躍的な成長を遂げることを期待し、株主応援団の一人として応援し続けます。

▼経歴 カリフォルニア州にあるインテル本社にてCustomer Marketing Engineerとして従事(1979-1983年)した後、インテルジャパンにおいて熊谷営業所所長、代理店統括部長として営業活動に従事(1983-1988年)。その後、ザイコー、ザイリンクス、チャータード・セミコンダクター、リアルテックセミコンダクターの日本法人社長を23年間歴任(1988-2011年)。2012年にはハーバード大学特別研究員(フェロー)に就任。東日本大震災の津波によって多大な被害を受けた岩手県沿岸地帯、大槌町の仮設住宅でひとり暮らしを強いられている高齢者を対象に支援活動を行うため、NPO ソーシャルハーツを設立し、代表理事に就任(2013年-)。

Neusignal Therapeutics株式会社 創業科学者 / 特別顧問

森口 茂樹

1) 海馬の萎縮に着目した海馬測定検査「BrainSuite」

および

2) 海馬の「神経新生」に着目した「BrainUp」の運動介入アプリによる「海馬育成」サービス

は、認知症予防に対する人々の意識を変えて行動変容を促す、認知症の真の課題解決をテーマとした魅力的な事業と考えます。また、本事業による「早期発見・早期介入の仕組み」を確立することで、単にCogSmartによる認知症の予防に留まるだけでなく、創薬企業によるMCI/認知症患者に対する治療薬の提供がより効率的に運用することが可能となり、課題解決へ向けた大きな前進となることが期待されます。

認知症は認知機能障害が中核症状として出現しますが、現在の治療薬による認知機能障害の改善効果は限定的です。そのため、治療薬との併用としての日常生活における運動等の生活習慣の改善は重要な取り組みであり、本事業の発展を心より祈念しております。

▼経歴 認知症・精神疾患を専門とした脳科学者。ノースウエスタン大学医学部(2001-2004年:米国)留学時よりアルツハイマー病創薬研究をスタート。2004年に東北大学大学院薬学研究科に着任後、認知症創薬研究/認知・精神機能障害の病態メカニズムの解明に従事。2019年より東北大学准教授。2022年Neusignal Therapeutics株式会社を起業し、新規認知症治療薬の開発を推進。九州大学大学院薬学研究科博士課程修了。博士(薬学)。

小早 徳正

この予防を効果的に進めるため、私はCogSmartの取り組みに注目しています。「脳の記憶を司る海馬の変化」を継続的にチェックできること、検査後の「生活習慣の改善」サポートを組み合わせたサービスを提供されています。認知症対策が社会全体で求められる今、CogSmartの取り組みが効果的な予防につながると感じています。

これからも、病院や企業と協力し、一人でも多くの方がご自身の脳の健康と真剣に向き合うきっかけとなるよう、心から願っています。

▼経歴 1991年鳥取大学医学部 卒業後、鳥取大学医学部附属病院をはじめ、中国地方の各病院にて脳神経外科医として勤務の後、2002年に明石の大西脳神経外科病院に入職。脳卒中の最先端医療を行いながら、いかに予防医療が重要であるかを痛感するに至り、2009年神戸市垂水区にて脳神経外科クリニックを開院。

ビジネスソリューション本部 スマートワールドビジネス部

スマートヘルスケア推進室 室長

久野 誠史

それ以降、CogSmart社全員のパワーと緻密さもあり、公募締め切りまで1週間しかない中で採択を受けた東京都のプロジェクトや、遠く久留米での共同プロジェクト等、私たちのような大企業の強みとスタートアップならではの強みを双方活かしながら様々な取り組みをご一緒にさせて頂いています。信念を持ち、スピード感と緻密さがとても魅力的な会社で、これからの成長にとてもワクワクしています。

▼経歴 NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社)においてISP、サーバ&デスクトップマネジメントサービス、仮想デスクトップサービス、NTT研究所技術と東レで共同開発をした布型センサを用いたサービス等の様々なサービス企画及びサービス立ち上げに従事。働き方改革及びDXを目指して社内システム改革をリードし、社内システムをゼロトラスト型に一新。現職では、医療ヘルスケア領域でのデータ利活用を目指したスマートヘルスケアの取組みを牽引。

募集情報本案件には以下の募集情報があります

募集有価証券の種類:本案件は普通株式での取り扱いです

エンジェル税制:所得税の優遇措置Bが選択できます

対象企業へ投資した年の税制上の優遇措置として、投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除できる優遇措置Bを選択することができます。エンジェル税制や申請手続きの流れについての詳細は「エンジェル税制について」をご確認ください。

株主優待:CogSmartのサービスを特別価格でご利用いただけます

投資金額コースに応じて、CogSmartのソリューションをご自身で体験し、脳科学の最前線に触れることができる特別な機会をご用意しました。

・「BrainSuite」チケット 50%割引クーポン1枚

30万円コース

・「BrainSuite」チケット 無料クーポン1枚

50万円コース

以下のいずれかを選択可能

・「BrainSuite」チケット 無料クーポン2枚

・「BrainSuite」チケット 無料クーポン1枚 + 「BrainUp」アプリ 1名分・1年間無料(スマートウォッチ「fitbit」1台 付)

100万円コース以上

以下の全てが含まれる「海馬育成」パッケージ 2名分

・「BrainSuite」チケット(初年度・2年目の2回実施による改善チェック)

・「BrainUp」アプリ 1年間無料(スマートウォッチ「fitbit」付)

・「海馬育成」パーソナルアドバイス

全コース共通優待:株主限定オンラインセミナー参加権

・最新の脳医学に関する知見をお伝えする、株主限定オンラインセミナーにご招待します。

本株主優待の提供はCogSmartによるものです。イークラウドでは内容についてのお問い合わせはお受けしておりません。また、優待内容は変更となる場合があります。詳しくはCogSmartのHPをご確認ください。

投資金額コース:8つの投資金額コースを設けています

本募集は、以下の投資金額コースを設けています。

- 100,000円コース

- 200,000円コース

- 300,000円コース

- 500,000円コース

- 1,000,000円コース※

- 2,000,000円コース※

- 3,000,000円コース※

- 5,000,000円コース※

※50万円を超えるコースへのお申込みには特定投資家への移行が必要です。特定投資家の概要、特定投資家への移行申請手続きについては「特定投資家について」のFAQをご確認ください。移行申請の受領から登録完了まで時間を要する場合があります。

イベント紹介株式会社CogSmartのオンライン事業説明会を開催します

CogSmartの市場やプロダクトについてよりよく知っていただくことを目的として、オンライン事業説明会を開催します。イベント登録時に頂いた参加者からのご質問にも回答しますので、ぜひこの機会に参加をご検討ください。

配信はZoomウェビナーにて行います(参加者のお顔・名前は映りません)。

◆10月22日(水)21時~22時

CogSmartが描く事業の全体像と、ソリューションの核である「BrainSuite」と「BrainUp」が社会をどのように変えていくのか。ビジネスモデルや今後の成長戦略を中心に説明します。

10月22日のウェビナーに参加登録する

◆10月28日(火)21時~22時

CogSmartの事業説明に加えて、なぜ認知症やMCIは若い世代にとっても他人事ではないのか。脳科学の最新の知見を交えながら、CogSmartの挑戦の社会的意義と、予防がいかに重要であるかを瀧教授が分かりやすく解説します。

10月28日のウェビナーに参加登録する

◆11月4日(火)21時~22時

「研究成果を、社会に届けたい」――その純粋な想いは、どのようにしてCogSmartという事業につながったのか。CogSmartの事業説明に加えて、事業の原点やこれまでの挑戦、そして創り上げたい未来について語ります。

11月4日のウェビナーに参加登録する

※1:本イベントではチャット等での双方向のやりとりはできませんので、あらかじめご了承ください。

※2:本イベントは事業説明を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。

※3:全日とも、事業説明のパートに関しては共通の内容を予定しています。

事業のリスク株式会社CogSmartの事業に関するリスク

株式会社CogSmartの事業に関わる主要なリスクには、次の3点が挙げられます。

1点目は販売に関するリスクです。

CogSmartは、医療機関、事業者の受診者、会員、利用者等をターゲットとし、集客はそれぞれの医療機関、事業者に行ってもらうビジネスモデルとしています。認知症予防は経済合理性が後押しすると発行者は考えています。

a. 国・自治体が予算を投入する動き:介護費用の大きさが背景

b. 家族が費用を支払う動き:社会的コストの大きさが背景

しかしながら、何らかの事由で、発行者の販売戦略に誤りがあった場合、発行者の業績及び財務内容に影響を及ぼす可能性があります。

海外展開においては、国毎の商慣習、地理的要因、各種法令等、経済的、政治的諸規制等に応じた対応が必要となります。これらへの対応のために費用・時間等を要した場合、CogSmartの今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

2点目は法令等に関するリスクです。

CogSmartが行う事業及び今後進出する事業は、さまざまな法令等によって規制されており、CogSmartはこれらの法令等の遵守を徹底すべく細心の注意を払っています。しかしながら、予期せぬ法令等の変更や新設により、既存の事業が制約を受ける場合、法解釈等の違いにより対応が必要となる場合、CogSmartの業績及び財務内容に影響を及ぼす可能性があります。

3点目は財務に関するリスクです。

直近試算表(2025年7月末)においては、売上高は22,078千円、医療機器の開発および特定臨床研究の実施による負担により、経常損益は116,573千円の赤字を計上しています。なお、試算表の金額は暫定のため、変更される可能性があります。今後、売上高が計画どおりに推移しない場合、損失が継続し債務超過となるリスクがあります。

リスクの詳細は、ページ上部の「企業のリスク」タブ及び契約締結前交付書面に記載しています。投資の際は必ずご確認ください。また、株式投資型クラウドファンディングの一般的なリスク・留意点については「重要事項説明書」をご確認ください。

株式会社CogSmart

医療・ヘルスケア

投資金額コースを選ぶ

申込みの受付は終了しました。

今後の最新案件情報をメールでお届けします。